現在、デルアンバサダープログラムにおいて、XPS13 9380 フロストホワイトをお借りしています。

前回記事で愛用中のMatebook13を用いて、ステッカーの紹介をしましたが、今回はお借りしている超狭ベゼルで13インチディスプレイを搭載しているXPS13をご紹介していきます。

基本スペック

すでにいろいろなサイトで紹介されているので今更感が強いですが、私の感じたポイントと共に一応紹介していきます。

今回お借りしたXPS13は最上位グレードなので、下位グレードと主に異なる基本スペックを表記します。

細かなスペックについてはDELLのHPや、さらに詳しくまとめ上げているサイトのを見たほうが参考になると思いますのでここでは割愛します。

比較は私がメインで執筆に使っているMatebook13です。

XPS13の下位グレードと似た構成だと思いますのでこちらで代用します。

| モデル名 | DELL XPS13 9380 | HUAWEI Matebook13 |

| CPU | intel corei7-8565U 4コア8スレッド | intel corei5-8265U 4コア8スレッド |

| RAM(メモリ) | 16GB 2133MHz | 8GB 2133MHz |

| ROM(ストレージ) | MVNe 512GB | MVNe 256GB |

| ディスプレイ | 3840×2160 4K グレアパネル 13.4インチ タッチ対応 | 1920×1080 FHD ノングレアパネル 13インチ タッチ非対応 |

ディスプレイは発色豊かで、細かく描写してくれる解像度、4Kを搭載。

さらにタッチ対応なので直感的に操作することも可能、というのがウリです。

メモリもストレージも十分な容量で、CPUは省電力版とはいえど第8世代i7、4コア8スレッドなのでマルチタスクもサクサクこなしてくれます。

しかしながら、i5-8265Uも4コア8スレッドなので第8世代省電力版におけるi5とi7はあまり大きな差がないのではというのが私の予想です。

各比較ソフトによる結果

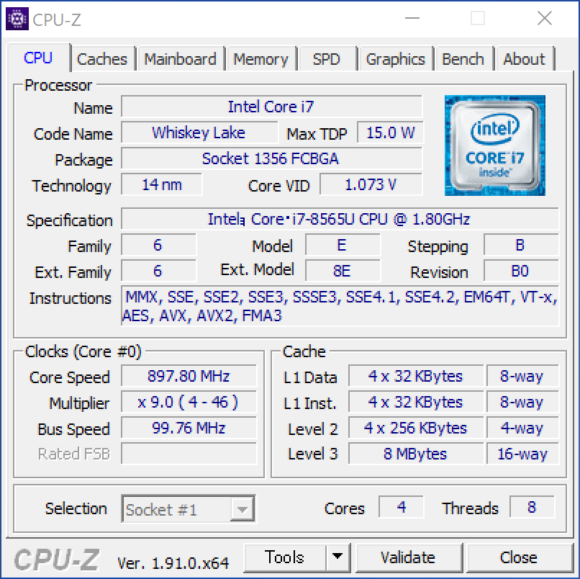

CPU-Z

XPS13

Matebook13

まずは2筐体の差が生まれるCPUの情報。

コア数、スレッド数はどちらも変わりませんので、差はクロック周波数の違いとなります。

ベースの周波数は8565-8265の順に1.8GHz、1.6GHz。

1コアのターボ時は4.6GHz、3.9GHzと差がありますが、オールコアになると2.4GHzと2.3GHzで0.1GHzの差しかありません。

GPU-Z

XPS13

Matebook13

GPUはどちらも UHD Graphics 620なので差はなしです。

CINEBENCH R15

XPS13

Matebook13

みんな大好きベンチマークソフトのCINEBENCH R15の結果ですが、演算処理の性能を示すcb値は約50の差となりました。

これは何回かやったうちの1回なので、実際にはこれよりも下回ることが多かったです。

原因としては排熱の関係でサーマルスロットリングが発生しているようです。

GPU-ZのセンサータブのCPU温度を見た限りだと100℃に張り付いていました。

WIN SCORE SHARE

これはどちらもスコア「8」

細かく見るとプロセッサ、メモリにて0.2の差、保存域(プライマリディスク)で0.4の差ですがほぼないとみてもいい気がします。

まとめ

ということでいくつか簡単なテスト結果を並べてみましたが、第8世代i5とi7はそもそもどちらも優秀です。

これ以前のi5,i7(特に省電力版、例えばi7-6660U)は2コア4スレッドだったのに対し、4コア8スレッドへと進化を遂げています。

TDPは15Wで変化なく、省電力の極みです。

中古市場をみてもこの世代で大きく需要が分かれるようです。

i5とi7でコア数、スレッド数は違いがありませんが、微妙な周波数の違いでi7のハイパフォーマンス感を演出しています。

ただ、実際には結果を見るとあまり差がないことから、背伸びしてi7を選ぶよりもi5でストレージが大きいものを選んだほうが幸せになれるような気がします。

CPUの熱に関しては通常使用では問題ありませんでしたが、連続してベンチマークをまわすと熱処理が追いつかず、制御が入ってどんどん周波数が落ちていくことが確認できました。

これはXPS13でもMatebook13でも同じでしたので、究極に薄く造られているこれらのPCでは厳しい点になるのだと思います。

超高精細な画像処理、それに準ずるCPUをフルに活用しつづけるような作業をさせなければ、瞬間的に高クロックで処理してくれるので体感的にもサクサクと使えるよいPCだと思いました。

以上はあくまで個人的見解ですので色々な意見があると思いますが、1感想として参考にして頂けたら幸いです。

次回は似ているスペックのPCが多々ある中で、XPS13に的を絞って魅力をまとめたいと思います。